🔴 7 about... les règles d’écriture de George Orwell et la "vibecession"

Eh oui, faire simple n'est pas si simple et choisir la facilité ne rendra les choses que plus difficiles. Bref, savoir se servir de son cerveau, s'avère parfois très utile...

Les règles d’écriture de George Orwell

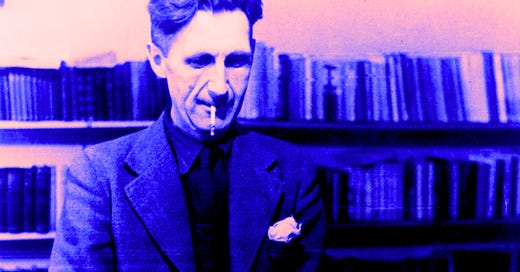

1. On ne présente plus George Orwell (de son vrai nom Eric Arthur Blair) auquel nous devons 1984 et La ferme des Animaux, romans d’une actualité malheureusement aiguë. En revanche, nous connaissons moins ses conseils d’écriture qui, s’ils sont particulièrement adaptés au discours politique, sont tout aussi applicables à nos écrits professionnels, forts nombreux de nos jours (malheureusement pour certains…).

2. Ces règles d’écriture figurent dans l’essai La politique et la langue anglaise publié au lendemain de la seconde guerre mondiale, après la chute des régimes totalitaires d’extrême-droite, grands maîtres de la propagande de masse. Selon Orwell, ces régimes utiliseraient une langue volontairement appauvrie afin de “rendre les mensonges véridiques… et de donner une apparence de solidité au vent pur”.

Si les gens ne savent pas bien écrire, ils ne sauront pas bien penser, et s'ils ne savent pas bien penser, d'autres penseront à leur place.

George Orwell, 1984

3. Première règle : être original et éviter les clichés. Orwell recommande d’être authentique et de puiser dans son vécu et ses expressions personnelles.

4. Deuxième règle : faire simple, clair et bref.

Choisir les mots les plus courts possibles. Chaque syllabe économisée facilitera la lecture de votre texte.

Enlever chaque mot pouvant être supprimé sans que le sens de votre phrase n'en soit altérée.

Remplacer les expressions étrangères (je plaide coupable…), les termes scientifiques et le jargon professionnel, par des mots du langage courant. Plus vous chercherez à épater la galerie, moins votre texte sera clair et moins vous en maîtriserez le sens.

Le bon style est comme une vitre : on ne doit pas le voir.

George Orwell

5. Troisième règle : préférer la voix active à la voix passive que Orwell juge vague et impersonnelle, favorisant le style froid, opaque, souvent manipulatoire, caractéristique du langage bureaucratique.

6. Dernière règle : ne pas respecter les règles ci-dessus si cela permet de renforcer la clarté et la précision de votre discours !

7. Orwell est le premier à admettre qu’il s’agit de règles de simple bon sens. Elles ne suffiront pas à nous transformer en grands écrivains, mais nous éviterons de produire des contenus insipides et difficiles à comprendre, ce qui sera déjà une grande victoire… et un soulagement pour nos lecteurs !

La leçon à tirer

Aïe, combien de fois ai-je enfreint ces règles dans ce seul article ? Damned…

Pour aller plus loin

1984, la mythique publicité 1984 d’Apple pour le lancement de son Macintosh

1984 par Eurythmics

Les romans mythiques de George Orwell : 1984, La ferme des animaux et le moins connu Dans la dèche à Paris et à Londres.

Pourquoi j’écris - George Orwell

La “vibecession”

1. Le mot-valise “vibecession” est un néologisme composé des termes “vibe” (ambiance) et “recession”, désignant l’écart entre la situation économique réelle d’un pays et la perception, généralement négative et pessimiste, que peut en avoir sa population.

2. Ce terme n’a pas été créé par un grand ponte de l’économie, ni par un journaliste du Financial Times, ni par un think tank politique, mais est apparu pour la première fois en juin 2022 dans la newsletter Substack (eh oui…) de Kyla Scanlon. Cette jeune femme de 27 ans a décidé, après ses études de business et de finance, qu’il était grand temps d’expliquer la finance et l’économie à la GenZ (et aux plus vieux aussi…). Elle compte notamment près de 70 000 abonnés à sa chaîne YouTube, 90 000 abonnés à sa Newsletter, et écrit désormais pour Bloomberg. Elle vient également de sortir son premier livre In This Economy? How Money and Markets Really Work - ebook (ePub) - Kyla Scanlon, disponible en papier via Amazon (mais c’est Amazon…).

3. Cette idée correspond si bien à notre époque et à l’état d’esprit de nos amis (si, si…) américains, qu’elle s’est répandue comme une traînée de poudre dans les médias (Dictionary.com, CBS News, le New Yorker, Oprah Daily…).

4. Ce phénomène est également présent dans la société française. En effet, selon l’enquête Ipsos de 2023, nous estimons la situation générale comme négative alors que nous considérons notre situation individuelle comme positive. Paradoxal…

5. Pourquoi cet écart entre réalité et ressenti ? Les investisseurs et le grand public ne s’informent plus auprès de sources économiques “sérieuses et certifiées” mais auprès des médias sociaux et de médias alternatifs se concentrant sur des infos spectaculaires et négatives qui ont l’exceptionnel avantage de booster leurs audiences. Par ailleurs, nous avons aussi tendance à confondre indicateur partiel (prix des œufs ou de l’essence par exemple) et situation économique globale.

6. Cette exposition aux rumeurs et récits anxiogènes, renforcée par les algorithmes des plateformes numériques, crée une « économie de l’impression » où les émotions l’emportent sur les faits. Et les émotions sont bien plus facilement manipulables que les données économiques…

7. Le risque de prophétie autoréalisatrice n’est pas à négliger. Lorsque nous sommes pessimistes quant à l’avenir de l'économie, nous arrêtons de consommer afin de remplir un petit bas de laine supplémentaire, ce qui semble tout à fait sensé… si ce n’est qu’ainsi nous déclenchons “tout seuls comme des grands”, une récession qui, elle, sera tout à fait réelle.

La leçon à retenir

L’émotion (le plus souvent la peur) est mauvaise conseillère… et peut pousser à prendre de très très mauvaises décisions, genre voter pour Docteur Donald et Mister Trump à cause du prix des œufs. Comme disent nos chers voisins aglais, “keep calm and carry on”.

Pour aller plus loin

Le livre In This Economy? How Money and Markets Really Work - ebook (ePub) - Kyla Scanlon

L’article sur Substack The Vibecession: The Self-Fulfilling Prophecy